Palco das maiores transformações do centro de São Paulo, o Vale do Anhangabaú, outrora chácara de chá e Parque do Anhangabaú, estabeleceu-se entre a Rua Líbero Badaró e a Rua Formosa, onde entre elas, existia o antigo córrego do Anhangabaú, há muitos anos canalizado. A pesar de se delimitar entre estas duas ruas, é importante contextualizar sua formação e sua transformação dentro do contexto urbano constituído.

Melhoramentos no Vale do Anhangabaú

Até a década de 1870, a entrada na cidade se dava a partir da Rua do Carmo e da Rua da Glória. A ladeira que cruzava a zona alagadiça do Tamanduateí e terminava na Igreja do Carmo, por ser a continuação natural do caminho do Brás e da estrada do Rio de Janeiro, era uma importante porta da cidade. A paisagem da colina voltada para a várzea matéria seu simbolismo ainda durante a década de 1870.

Entre as décadas de 1870 e 1880, as duas entradas da cidade (Carmo e Glória/Liberdade) perderiam a importância devido à concorrência da Estação da Luz, a nova porta da cidade.

Esta nova entrada da cidade surge em um contexto de ampliação da produção cafeeira, antes restrita ao Vale do Paraíba, para o Oeste Paulista. Enquanto o plantio de café era realizado apenas nas fazendas do Vale do Paraíba, o escoamento da produção fazia-se prioritariamente pelo porto do Rio de Janeiro, trajeto percorrido pelas antes principais entradas da cidade. Quando as plantações ganham o Oeste paulista, torna-se fundamental a viabilização de um meio mais eficiente de transporte, para que este atingisse o Porto de Santos. Diante destas novas demandas, surge em 1860, a São Paulo Railway Company Limited, em Londres, com o objetivo de construir uma estrada de ferro unindo Santos e Jundiaí, efetivada em 1867. Em 1872, a estrada de ferro chegaria a Campinas, criando todas as condições favoráveis à expansão das fazendas de café pela vertente oeste da cidade.

A expansão do Oeste paulista e a consequente ampliação da população de São Paulo, teve grande influência na área central da cidade e na realização de melhoramentos no Vale do Anhangabaú. Como a população até então não ultrapassava os 20 mil habitantes, o abastecimento de água à população era realizado até então por chafarizes e poços. O progressivo fim do trabalho escravo e a quadruplicação da população da cidade, foram essenciais para a modernização no sistema de captação, adução e distribuição de água.

A partir de 1879, foram encaminhadas algumas propostas à Câmara Municipal para a construção de um viaduto ligando as duas áreas centrais. O francês Jules Martin, litógrafo e publicista, apresentou um projeto de bolervard para a região. O engenheiro Alexandre Fergusson propôs um viaduto ligando as ruas Direita e Barão de Itapetininga, além da construção de 33 prédios de cada lado. As obras foram iniciadas em 1888, mas ficaram paradas devido a problemas com a desapropriação da casa do Barão de Tatuí e após aproximadamente um não prosseguiram. O Viaduto do Chá foi inaugurado em 1892, medindo 240 metros de comprimento por 14 metros de largura e sendo composto por estrutura metálica e chão de pedra. A construção de uma estrutura nesse porte foi essencial para a ligação dos núcleos centrais e expansão urbana.

A consolidação do Anhangabaú como

espaço mais valorizado do setor central

A construção do viaduto possibilitou, de fato, a efetiva ocupação do bairro do Chá. No mapa de 1881, com a estrutura fundiária da região um pouco antes da realização dessa obra, pode-se notar que o Centro Novo era ocupado a partir do Piques em direção à Praça da República ficando a região próxima ao vale pouco habitada. A construção do Viaduto do Chá foi responsável por alterar significativamente toda a rede de conexões viárias do setor mais central da cidade, valorizando os “fundos” do morro do Chá. E, de fato, é nessa região quem seriam edificados posteriormente duas grandes referências de grande significado da época: o novo Teatro de São José e o Teatro Municipal.

Após a construção do teatro Municipal no Centro novo, as autoridades achavam deplorável a vista do fundo das casas da Rua Formosa e no outro lado da Rua Libero Badará, com seus objetos domésticos e varais carregados de roupa. Deste modo, estipulou-se que as construções passariam a ter fachada de frente para o Vale do Anhangabaú, e que as pequenas casas seriam demolidas.

Durante a prefeitura de Barão de Duprat (19911 a 1914), foram chamados os urbanistas franceses Joseph Bouvard e Cochet para planejar o ajardinamento do futuro Parque do Anhangabaú, que viria a ser então a “Sala de visitas da cidade”.

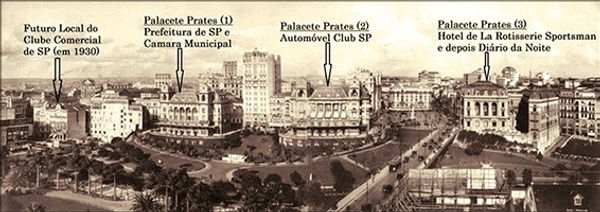

No processo de urbanização iniciada pelo Barão de Duprat, três grandes construções floreceram primariamente: os Palacetes Prates. Este nome surgiu porque foi Eduardo da Silva Prates, nomeado o primeiro conde de Prates, era um negociante paulista, brasileiro, dedicado aos ramos imobiliário, bancário e férreo, era um dos maiores proprietários da parte central da cidade, o que significou uma grande alavanca para a realização do Plano Bulevar. Deste modo, o Conde desempenhou uma grande contribuição com aquelas autoridades de São Paulo na realização do Plano, baseado na modificação do ambiente e em melhorias nas edificações da Rua Líbero Badará, sendo que sua maior contribuição foi nas negociações para que o solar dos Barões de Itapetininga (uma grande chácara), existente nesta rua, fosse doada para o município e assim transformar-se no Parque do Anhangabaú.

Anhangabaú

1870-1919

Figura 1- Vista do Vale do Anhangabaú com belos jardins e o conjunto de Palacetes do Conde de Prates. No Palacete 1, funcionou a Câmara Municipal e a Prefeitura. No Palacete 2, o sofisticado Automóvel Club fundado em 1908 e considerado um “clube chique” e um dos mais belos palácios de São Paulo. Entre os dois edifícios, vê-se o primeiro arranha-céu de São Paulo, o Edifício Sampaio Moreira, de 14 andares. Por fim, vemos o Palacete 3, onde funcionou o Hotel de La Rotisserie Sportsman. No seu lugar, foi construído o atual Edifício Matarazzo, atual sede da prefeitura de São Paulo. | Fonte: Preserva São Paulo

Figura 2- Armand Julien Palliére em 1828 retrata em aquarela uma vista da colina central tomada do lado do rio Tamanduaterí e próximo à ladeira do Carmo, cuja torre aparece ao centro. As outras torres que podemos ver são as do Convento de Santa Teresa e da Igreja Matriz da Sé. | Fonte: Revista Philomatica.

Figura 3 - Estrada de São Paulo pelo caminho do Rio de Janeiro Aquarela de Jean-Baptiste Debret, 1827. Da direita para a esquerda, ainda sem a torre, a igreja do Carmo ainda existente e datada de 1682, mais a igreja da Ordem e o convento demolidos nos anos da década de 1920. No lugar do conjunto demolido, hoje se encontra o prédio do PoupaTempo ou Secretaria da Fazenda. | Fonte: Preserva São Paulo.

Figura 4- Vista atual da igreja do Carmo. | Fonte: Google Maps.